Cientistas debatem se é possível herdar geneticamente um trauma

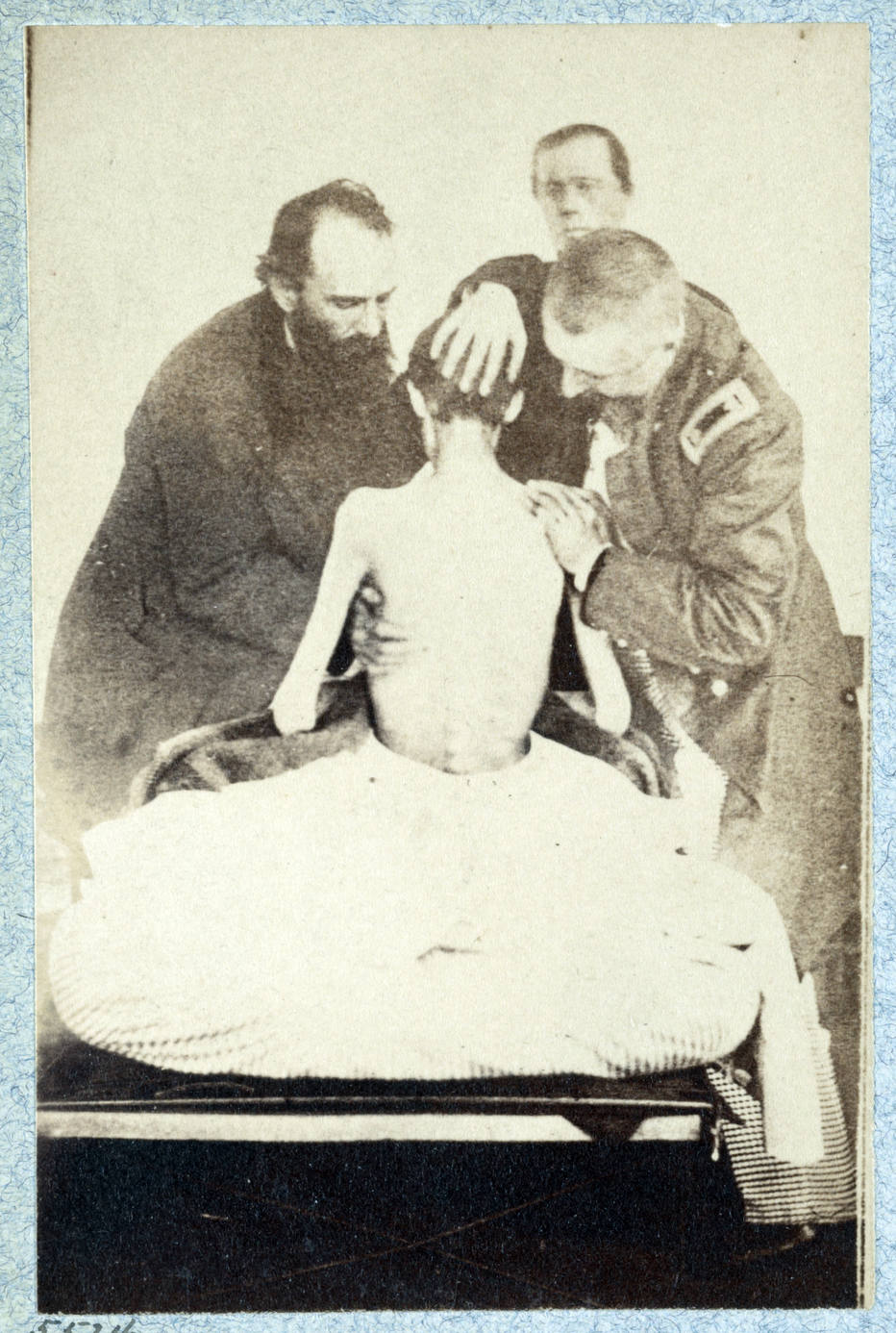

Em meados de outubro, pesquisadores da Califórnia publicaram um estudo sobre prisioneiros da Guerra Civil americana que chegara a uma conclusão notável. Filhos do sexo masculino de prisioneiros de guerra que sofreram abusos tinham cerca de 10% mais propensão a morrer do que seus semelhantes, a partir da meia-idade, relatou o estudo.

O resultado, concluíram os autores, sugeria uma “explicação epigenética”. A ideia é que o trauma pode deixar uma marca química nos genes de uma pessoa, a qual é transmitida para as gerações seguintes. A marca não danifica o gene; não há mutação. Mas altera o mecanismo pelo qual o gene se manifesta ou é convertido em proteínas funcionais.

O campo da epigenética ganhou força há cerca de uma década, quando cientistas relataram que as crianças que foram expostas, ainda no útero, ao Inverno da Fome holandês, um período de privação extrema no final da Segunda Guerra Mundial, carregavam em um de seus genes uma marca química específica, uma assinatura epigenética. Os pesquisadores depois associaram essa descoberta a diferenças na saúde das crianças no decorrer da vida, entre elas uma massa corporal acima da média.

A empolgação se intensificou, gerando mais estudos – sobre os descendentes de sobreviventes do Holocausto, por exemplo – que indicam a hereditariedade do trauma. Esses estudos sugerem que herdamos alguns traços da experiência de nossos pais e avós, particularmente o sofrimento deles, o que, por sua vez, modifica nossa própria saúde – e talvez a de nossos filhos também.

Mas o trabalho provocou uma disputa entre pesquisadores. Os críticos afirmam que a biologia implicada em tais estudos simplesmente não é plausível. Mas pesquisadores favoráveis à noção de epigenética argumentam que suas evidências são sólidas, mesmo que ainda não tenham encontrado respostas na biologia.

“São, de fato, afirmações extraordinárias, mas estão avançando com base em evidências bem ordinárias”, disse Kevin Mitchell, professor associado de genética e neurologia do Trinity College, em Dublin. Trata-se de um mal da ciência moderna: quanto mais extraordinária, sensacional e aparentemente revolucionária a afirmação, mais baixo o nível de evidência na qual ela se baseia, quando deveria ser o oposto”.

Especialistas dizem que a crítica é prematura. Estudos com ratos foram citados como evidência para a transmissão de traumas. “Os efeitos que encontramos foram pequenos, mas notavelmente consistentes e significativos”, disse Moshe Szyf, professor de farmacologia da Universidade McGill, em Montreal. “É assim que a ciência funciona. No começo, tudo é imperfeito, mas fica mais forte quanto mais você pesquisa”.

O debate gira em torno da genética e da biologia. Efeitos diretos são uma coisa: quando uma grávida bebe muito, pode causar a síndrome alcoólica fetal. Isso acontece porque o estresse no corpo de uma mãe grávida é compartilhado com o feto, neste caso, interferindo diretamente no programa de desenvolvimento no útero.

Mas ninguém consegue explicar exatamente como alterações nas células cerebrais causadas por abuso poderiam ser comunicadas a espermatozoides ou óvulos inteiramente formados antes da concepção. E este é apenas o primeiro desafio. Após a concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ocorre um processo natural de limpeza, ou “reinicialização”, que retira a maioria das marcas químicas dos genes. Por fim, à medida que o óvulo fertilizado cresce e se desenvolve, tem início uma sinfonia de remodelação genética, quando as células começam a se especializar em células cerebrais, células epiteliais e etc. Como uma assinatura de trauma sobreviveria a tudo isso?

Uma das teorias se baseia em pesquisas com animais. Em estudos recentes, cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Maryland, liderados por Tracy Bale, criaram camundongos machos em ambientes difíceis, balançando periodicamente suas gaiolas ou deixando as luzes acesas durante a noite. Isso altera o comportamento subsequente dos genes desses ratos de tal modo que eles mudam a forma como gerenciam os surtos de hormônios do estresse.

E essa mudança está associada a alterações na maneira como seus filhos lidam com o estresse: de modo geral, esses camundongos jovens são menos reativos aos hormônios, em comparação aos animais que não passaram pela experiência, disse Bale. “São resultados claros e consistentes”, disse ela. “O campo avançou muito nos últimos cinco anos”.